なぜITエンジニアは論理的思考を求められるのか

そう書かれている履歴書を死ぬほど見てきました。

「ITエンジニアは論理的思考力が求められる」とか、「デキる社会人はロジカルシンキング」とか、そういう情報を目にしたことがある方もいるかもしれません。

確かに論理的思考力はITエンジニアにとっても重要なスキルです。

しかし、こう思っている人も多いはず。

「論理的思考」とか、言葉は聞くけどよくわからないんだよなぁ。。。

そんな方に向けて、論理的思考力とは何か、なぜITエンジニアに論理的思考力が求められるのかについてわかりやすさ重視でお伝えします。

さらに論理的思考力の鍛えかたの実例も紹介。ゲームで楽しくトレーニングすることもできます!

きっとあなたの強みにすることができるはず!

「論理的思考」「ロジカルシンキング」ってなんですか?

言葉の意味を考えると非常に深い話になりますが、あくまでめちゃくちゃ簡単に表現するとしたら「筋道の通った考え方」のことを論理的思考といいます。

簡単な論理的思考を犬を例に挙げて説明します。

1.前提(A=B)

・犬は動物である

2.追加の前提(B=C)

・動物は食べ物を食べる

3.結論(A=C)

・だから、犬も食べ物を食べる

このように複数の前提、(A=B、B=C)をつなげて考えると、(A=C)という結論が導き出されます。これが論理的思考の基本です。

筋道が通っていて、誰もが納得できる考え方ではないでしょうか。

誰でも無意識にこのような考え方をしているときってありますよね?実は論理的思考は普段から色んな場面で使っているものなのです。

論理的思考で相手に説明すると、どのような人が聞いてもあなたの主張を理解ができるということにつながります。

ここで大事なのは、「犬は動物である」や「動物は食べ物を食べる」という前提が正しいことです。

この前提が正しくないと、導き出される結論は間違ってしまいますし、前提に意義を唱える人とは議論が必要になります。

2つの思考方法「演繹法」と「帰納法」

論理的思考には「演繹法(えんえきほう)」と「帰納法(きのうほう)」という、大きな2つの考え方があります。

少し難しそうですが、こちらも簡単な例で説明します。

1.演繹法(えんえきほう)

・一般的な法則や前提から、個別の結論を導く方法

前提1:犬は吠える動物だ。

前提2:この動物は犬だ。

結論:だから、この動物は吠える。

先程の(A=B、B=Cであるから、よってA=Cである。)という考え方は、この演繹法に当てはまります。

前提と結論の因果関係が成り立っており、前提が正しければ結論も正しいといえます。

数学っぽい例をあげると「XはYより大きい。YはZより大きい。よってXはZより大きい」という文章も演繹法に基づいた結論と言えます。

他にも「成功者は本をたくさん読む。Aさんは成功者だ。つまりAさんは本をたくさん読む」という文章も演繹法の論理的思考ではあります。

しかし、「成功者は本をたくさん読む」という前提は、必ずしも正しいとは言えません。本をあまり読まない成功者だっているはずです。

さらに「Aさんは成功者だ」という前提についても、何をもって成功者だという基準がないため、こちらも正しいとは言いきれません。

そのため「Aさんは本をたくさん読む」という結論は正しくない可能性が十分にあります。

このように、結論が正しいかどうかは、前提が正しいかどうか次第ということになるため注意が必要です。

2.帰納法(きのうほう)

・複数の具体的な事実から、共通点を見つけて一般的な法則を導く方法

事実1:犬Aは吠える。

事実2:犬Bは吠える。

結論:犬は吠える動物だ。

この場合、自身の経験に基づく事実から、犬は吠える動物だという法則を見つけることができました。

帰納法で導き出される結論は、多くの場合、仮説(推論)です。

つまり、本当に正しいかどうかはわからず、間違った結論に至ることもあります。

本当は世界中のすべての犬が吠えることを確認しないと、仮説が正しいとは言えませんが、それを調べることは現実的に不可能ですよね。

「じゃあ、あまりアテにならないの?」と思うところですが、科学の世界では、観察をもとに仮説や理論を作り、実験によって新しい発見や発明を生み出しています。

観測できる事実が多ければ多いほど、結論の確実性は高くなっていきます。

IT技術はルールで動く論理的な世界

では、なぜITエンジニアに論理的思考が求められるのでしょうか?

それは、IT技術のほとんどすべてが「論理(ルール)」によって作られているからです。

例えばコンピューターは、「もしボタンを押したら(条件)、画面を開く(結果)」といった決まり事で動きます。

このように、「条件」と「結果」をつなぐことがITの基本です。

プログラムを扱うにしても、機械を扱うにしても、決められたルール以外で動くことはありません。

また、プログラムは間違えた指示を理解できません。

ルールに基づいて論理的に書かれたプログラムでないと動かないのです。

複雑に見える動きも、細かいシンプルな論理をたくさん組み合わせ、一つずつ条件をクリアすることによって表現しています。

作る側の人間が論理的に考えていなければ、機械に対して正しい命令を送ることはできませんよね。

だからこそ、ITエンジニアは論理的思考が求められるといわれています。

他にも論理的思考を使えば、チームのメンバーなどに自分の考えや意見を筋道立てて伝える事ができます。

「AはBだからCをするべきだ」と、根拠をもとに説明することで、メンバーと円滑なコミュニケーションを取ることにつながります。

論理的な意見には納得感があるため、周囲からの合意を得やすくなります。

これはITエンジニアに限らず、様々な場面で言えることですね。

「論理」の反対は「感情」や「直感」

ちなみに、論理的思考の真逆は「感情的思考」や「直感的思考」といった、感覚やその場の気持ちで判断する考え方です。

気持ちやその場の雰囲気でモノゴトを決めたり、「なんとなく」で行動したり、個人の感情や感覚に左右されるため、他の人への説明も理解も難しいものです。

・論理的思考の場合

「この服はセール中で50%オフだからお得だし、色も持っている靴に合いそう。生地もしっかりしているから長く着られる!」

(価格、デザイン、品質を考えて購入を判断)

・感情的/直感的思考の場合

「これ、なんかカッコいい!着たら絶対オシャレになりそう!」

(見た目やその場の感覚だけで購入を決定)

上記はわかりやすく説明するための例ですが、直感で何かを判断することもありますよね?

感情的・直感的思考は、必ずしも悪いわけではありません。

クリエイティブな発想に役立ったり、素早い判断を助けることもあるため、ITエンジニアにおいても直感的思考が重要だと言われることもあります。

ただ、基本的にIT業界は自分以外の誰かと一緒に仕事を進めることが多いため、自分にしかわからない感情や感覚を基準にしてしまうと、大きなすれ違いが起こりかねません。

そうならないためにも、根拠を元に筋道を立て納得感を得られる論理的思考は重要なんです。

とはいえ、状況に応じて使い分けることができるようになると素晴らしいですね。

どうしたら論理的思考力を鍛えられる?

論理的思考力を鍛える方法をいくつか紹介します。どれも日常の中でできる簡単なトレーニング方法です。

論理的思考力を鍛えることで、思考のスピードが早くなったり、より精度の高い結論にたどり着くことができるようになります。

1.「なぜ?」を繰り返して考える「So Why?分析」

モノゴトの理由や原因を探る癖をつけるトレーニングです。

日常のできごとでも「なぜそうなるのか?」を考えると、筋道を立てて考える力が鍛えられます。

例:

「朝、学校や仕事に遅刻しそう」→「なぜ遅刻しそうなのか?」

「朝寝坊したから」→「なぜ朝寝坊したのか?」

「目覚まし時計が鳴らなかったから」→「なぜ目覚まし時計が鳴らなかったのか?」

「電池が切れていたから」→「なぜ電池が切れていたのか?」

「電池を交換していなかったから」

このような具合に「なぜ?」を繰り返すと、根本的な原因は「電池を交換していなかったこと」だとわかるので、電池交換をすることで同じ失敗を防げます。

この分析方法は、自動車メーカーのトヨタでも取り入れられ、「課題を考える時はなぜを5回は繰り返してみよう」と、根本原因を突き止める手法として使われているそうです。

2.ロジックツリーを使って考えを整理する

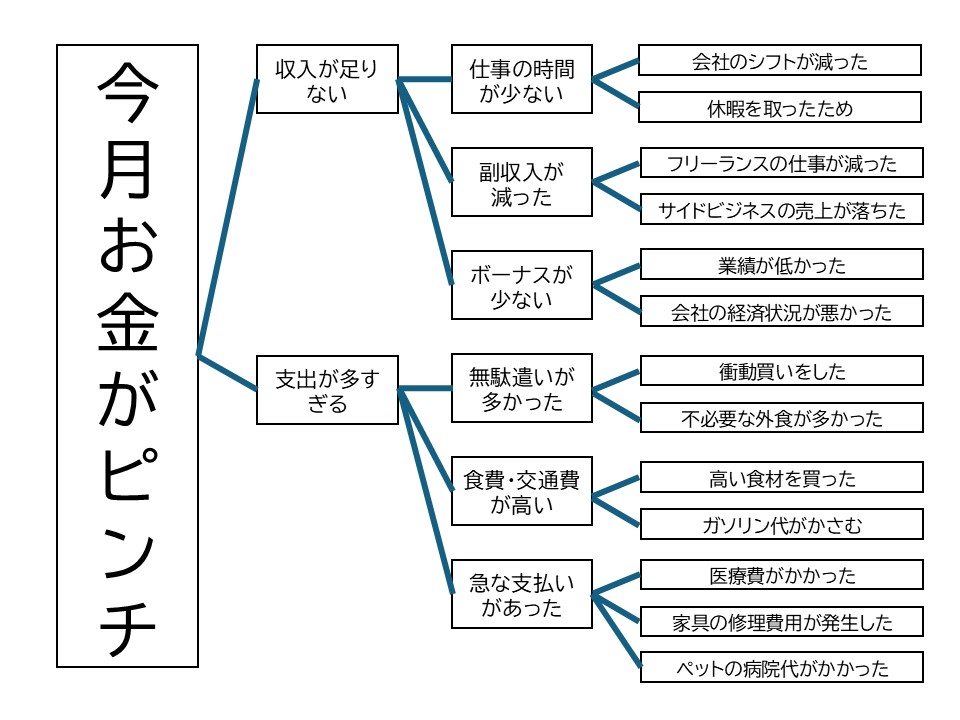

ロジックツリーとは、モノゴトを分解して図にする方法です。

ロジックツリーを使うことで、問題の原因を整理しやすく、どの部分を改善すればよいかが視覚的にわかりやすくなります。

説明するよりも見たほうが早いと思うので、簡単な例を作ってみました。

上記のロジックツリーでは、「今月のお金がピンチ」という課題について、収入と支出に分けて考え、さらにその中の課題を細分化することで、自分が改善するために何ができるかを考えやすくなります。

「まずは、支出の中でも不必要な外食を減らそう」とか、「会社の業績については自分だけでは改善できないので、他の課題解決を優先しよう」という考えを持つことができます。

このようにロジックツリーを使って分解することで、論理的思考を使った課題解決を行うことができるようになります。

3.ロジカルなゲームで楽しくトレーニング

「So Why?分析」や「ロジックツリー」は実際のビジネスでも使えるような思考ツールですが、もっと気軽に楽しくトレーニングがしたいという方には、ゲームで論理的思考を鍛えることをオススメします。

しかも、紹介するのは一人でもできるゲームなので、暇な時間を使ってやってみてください。

・数独

9×9のマスに数字を埋めていくパズルゲームです。

行、列、3×3のブロックごとに、1から9の数字が重複しないように配置していきます。

数字の配置を論理的に推理しながら進めるため、論理的思考力が求められます。

・マインスイーパー

昔からWindowsを使っている人には懐かしいと感じるかもしれません。

隠された地雷を避けながらマスを開けていくコンピューターゲームです。

周りの8マスにいくつ地雷が埋まっているかが書かれた数字をヒントに、どこに地雷があるかを推測し、慎重にマスを開いていきます。

・将棋/チェス

実際は対戦相手がいないとできませんが、アプリなどでコンピューターと対戦する事ができるので含めることにしました。

昔から愛されているボードゲームで、コマの動き方さえ理解すれば楽しむことができます。

現在の駒の状況から相手の手を予測しながら、自分の手を打っていくという、とても高度な論理的思考力が求められるゲームです。

・ルービックキューブ

立方体の構造を理解し、どこをどう動かせばどのように揃うのかを考えることで論理的思考力を鍛えられます。

うまく揃えるためにはアルゴリズム(手順)が必要なため、プログラミングの考え方にも近いものがあります。

最初は難易度が高いかもしれませんが、試行錯誤を繰り返しながら解くことができると、達成感を味わえそうです。

今回は一人でも論理的思考力が鍛えられそうなゲームを紹介しましたが、大勢で楽しむなら人狼ゲームや推理ゲームなども楽しくトレーニングができます。

他のプレイヤーと一緒に楽しむ場合は、会話術や駆け引き、コミュニケーションなど、思考力以外も鍛えられそうです。

論理的思考についてのまとめ

今回のポイントを簡単にまとめました。

・論理的思考力とは「筋道の通った考え方」のこと

・代表的な「演繹法」と「帰納法」という思考方法がある

・ITエンジニアは機械やコンピューターを扱うから論理的思考が求められる

・真逆の直感・感情的思考も時と場合によっては大事

・論理的思考力は鍛えられる(ゲームで鍛えるのもアリ!)

「なぜITエンジニアは論理的思考力を求められるのか」というテーマでお話してきましたが、業界や職種に関わりなく論理的思考は求められるものです。

ビジネスでもプライベートでも、様々な場面で応用できる考え方なので、論理的思考力を身に付けて有効活用していきましょう。