新卒入社のITエンジニアに必要な正しい脳の使い方

きっとこれから実際に現場に配属されて仕事を進めていくことに、大きな不安を感じているんじゃないでしょうか。

ついこの前まで学生だったのに、いきなり「社会人」という称号を与えられて“ビジネスマン”としての振る舞いを求められるのですから、不安にもなりますよね。

自分の今までの知識や経験が、本当に仕事で通用するのだろうか?周りの先輩や同僚たちとうまくやっていけるのだろうか?

そんな不安を抱えながらも、研修においていかれないように頑張っていることだと思います。

今回はそんな不安が少しでも軽くなるように、“脳の使い方”という観点からアドバイスができればと思います。

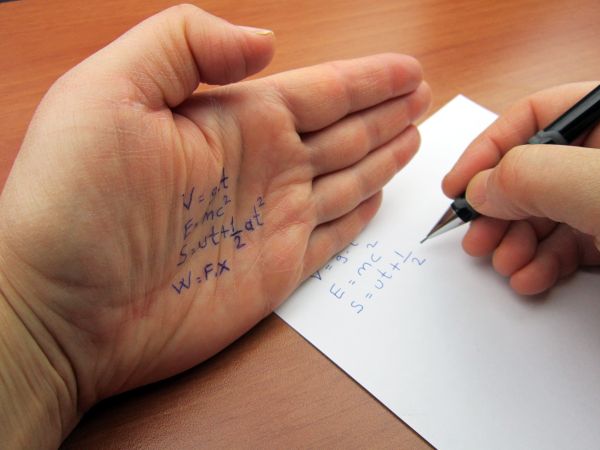

仕事は勉強と違ってカンニングOK

今まで義務教育や高等教育を受ける中で、カンニングは悪いことだと教わってきたと思います。

テストや受験を受けるときにカンニングした学生は受験資格を剥奪されてしまい、まるで犯罪者かのように蔑まれてしまいますよね。

日本の教育は、長い間「知識詰め込み型・暗記型」のスタイルが中心で、知識をより多く持っている人が優秀とされてきたことや、試験の公平性を保つために、カンニングは悪だと教育されてきました。

しかし、仕事においてはカンニングがダメだなんて誰も言いません。

今風にいうとチートOKってことです。

仕事を達成するために書籍やWebの情報を参考にして進めることなんてよくあることですし、それを誰も悪いことだなんて言いません。

理由は勉強と仕事の目的の違いによるものです。

勉強(特に義務教育)は、自分の中に知識を定着させることが目的ですが、仕事は人の役に立って報酬を得ることが目的です。

目的を達成するための手段として、自分の頭の中の知識だけで勝負する必要なんてありませんし、誰もそんなことは望んでいません。

仕事ではカンニングやチートを使いながらでも、目的を達成したことが評価されるのです。

もちろんコンプライアンスに反することや、周りに迷惑をかけるような自分勝手は許されませんが、カンニングをしてでも、チートを使ってでも、人の役に立って利益を得ることが最良だと評価されています。

まずは前提として、学生のときと評価も価値観も善悪さえも変わることがあると理解しておきましょう。

情報のインデックスを増やす

そもそも一説によると、本当の意味でプロフェッショナルなITエンジニアは、医師と同じくらいの知識量を求められると言われています。

それだけの知識量を求められる仕事で、すべてを記憶することは不可能と言ってもいいでしょう。

多くのITエンジニアは情報のインデックスをうまく使って必要な知識にたどり着いています。

インデックスは直訳すると「索引」という意味ですが、わかりやすく言えば「検索するときのヒント」のようなものです。

「詳しい情報はここを見ればOK!」や「前回のデータはここに保管しています」というような、情報にたどり着くきっかけだと考えて下さい。

「そういえば、この技術についてはあそこのサイトに書いてあったぞ」と、頭の中に残しておくことも大事ですが、なるべく情報として記録しておくほうがおすすめです。

インデックスを作ることで、必要な情報をすぐに取り出せるようになり、時間の節約や問題解決のスピードが格段に上がります。

また、よくあるエラーやトラブルシューティング方法をインデックス化しておくことで、問題解決がスムーズに行うことができます。

ただのパソコンのメモ帳を使うよりも、Webアプリなどをうまく使うとより便利に情報を管理することが出来るでしょう。

例えば、NotionやEvernoteを活用すれば、ドキュメントやテキストメモを見やすく作成できるので、FAQ週や設定手順などを記録するのに向いています。

表形式で管理するほうがいいなら、Googleスプレッドシートなどどこからでもアクセスできるクラウドで利用できるものが便利です。

最初はインデックスを作ることが面倒に感じるかもしれませんが、これをやっておくと便利なだけでなく、仲間と情報共有をすることも簡単にできるようになります。

インデックスをうまく活用して忘れて良いことを増やすのも一つのテクニックだと思います。

脳はハードディスクではなくCPU

人間が物事を覚えるとき、よく脳をハードディスクやSSDなどのストレージにたとえることがあります。

確かに、それらの記憶装置はデジタルデータを蓄積するものであり、人間が知識を蓄えることと似ています。

しかし、脳は年齢とともに衰えていくため、知識を長期的に保持したり、新しいことを覚え続けたりするのが次第に難しくなっていきます。

そんな“ストレージ”としての脳に頼りすぎるのは、ある日突然アクセス不能になるハードディスクに大切なデータを保存しているようなもので、非常にリスクが高いと言えるでしょう。

だからこそ、脳は記憶のためではなく、情報を処理・判断するための「CPU(中央演算処理装置)」として活用すべきです。

知識は外部に保存し、必要なときにすぐに取り出せるようにしておく。その状態を整えることで、脳は本来の“考える力”を最大限に発揮できます。

たとえば、課題に直面したときに、その場で覚えている知識だけを頼りに対応しようとするのではなく、あらかじめ記録しておいた情報を参照し、そこから最適な解決策を導き出す。

こうしたアプローチこそが、脳をCPUとして活用するということです。

また、新しい知識をインプットしたときにも、ただ暗記するのではなく、「この情報はどこで活かせるか?」「どう応用できるか?」といった視点で考えることで、情報処理能力が磨かれ、実務への活用にもつながります。

このように、記憶に頼るのではなく、情報を必要なときに参照し、判断・行動するための材料として使うこと。それが、「脳をCPUとして使う」という考え方の本質です。

思考力や判断力といった問題解決のためや、発想力や想像力といった新しいものを生み出すために、脳を効率よく利用することで、限られた認知リソースを「覚えること」ではなく「考えること」に集中させることができます。

そのためには、知識や情報はできるだけ外部に整理・保存し、必要なときにすぐに引き出せる“インデックス”を整備しておくことが欠かせません。

脳を「CPU」として活用するというのは、まさにこうした情報環境を整えることから始まります。

これから様々な知識を得ていくことが多い時期だからこそ、今回の話をうまく活用して仕事などに活かしてほしいなと思います。

最後まで読んでいただきありがとうございました。